Coup de projecteur sur le Brésil : “Le Brésil fait face aux pires sécheresses et inondations"

Après la récession provoquée par la pandémie de covid-19, les risques de pénurie d’eau et de coupures d’énergie compromettent la reprise économique au Brésil

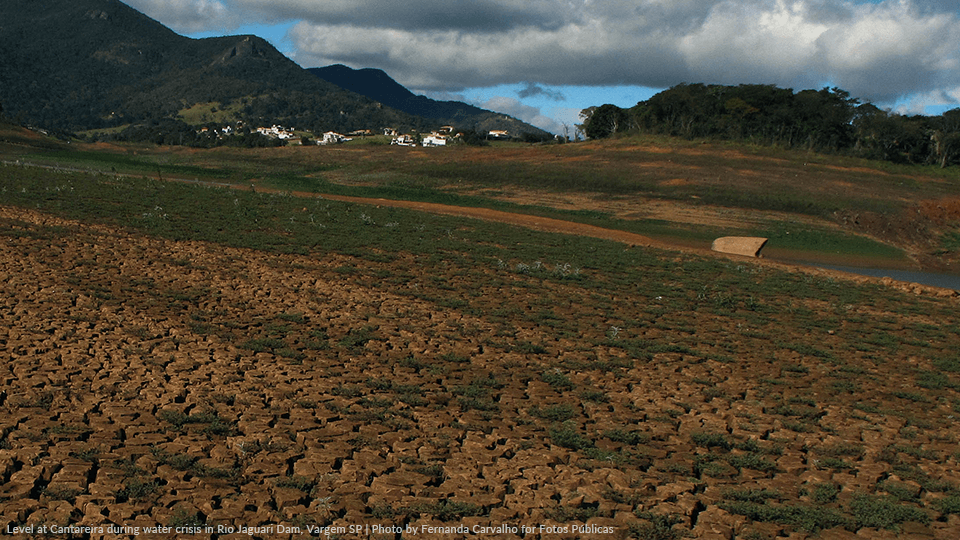

Le 29 mai, le gouvernement brésilien a décrété un “état d’urgence hydrique” jusqu’en septembre pour les états de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul et Goiás, disposant aujourd’hui de 70% de la capacité de stockage en eau destinée à la production hydroélectrique du pays.

En effet, des épisodes de sécheresse observés de février à avril de cette année, en pleine saison des pluie, ont sévèrement compromis la fourniture en eau, que ce soit pour les besoins domestiques, la production d’électricité, l’agriculture, l’industrie et le transport fluvial, et peuvent avoir un impact direct sur l’économie au même moment où divers organismes prévoient une croissance de près de 5% pour le Brésil en 2021.

New ParagraphCe n’est évidemment pas la première fois que le Brésil est confronté à des pénuries d’eau. Mais aujourd’hui, et bien que 12% de l’eau douce présente sur la planète se trouve en sol brésilien, les problèmes sont radicalement différents selon les régions : En même temps que le Sud-est et le Centre-ouest du pays subissent les conséquences de la sécheresse la plus grave en 91 ans, on voit dans la région Nord des problèmes opposés avec notamment les plus grandes crues depuis 119 ans ayant déjà atteint le Rio Negro, affluent important de l’Amazone.

"...lors d’une nouvelle période de sécheresse, les 22 millions d’habitants de la région métropolitaine de São Paulo ont été soumis à des rationnements d’eau."

Déjà en 2001, le manque de précipitations associée à une demande croissante en eau, le peu d’investissements en infrastructure ainsi que le déboisement près des sources ont provoqué des coupures en série et l’instabilité du système de distribution en électricité, ce qui a poussé les autorités à mettre en place un plan rigoureux de rationnement à travers tout le pays. À l’époque, 90% de l’électricité disponible provenait de centrales hydroélectriques.

Afin d’éviter l’effondrement du système, les usagers avaient été forcés à diminuer de 20% leur consommation en électricité pour s’adapter à des tarifs qui avaient explosé. On avait alors débranché les appareils électroménagers, acheté des ampoules à basse consommation et l’industrie s’était lancée dans une course pour adopter des solutions énergétiques alternatives. Enfin, la crise avait débouché sur une période de récession où le taux de croissance était passé de 4,9% en 2000 à 1,4% en 2001.

Plus tard, en 2014, lors d’une nouvelle pénurie d’eau, les 22 millions d’habitants de la région métropolitaine de São Paulo ont à nouveau été soumis à des rationnements. À l’occasion, le plus grand des réservoirs du système, la retenue d’eau de la Cantareira, a été exploité pendant 535 jours à partir de son “volume mort”, eau située sous les niveaux des canalisations de drainage employées en temps normal. Le gouvernement de l’État a alors investi dans plusieurs projets visant à augmenter les capacités de la ville à subvenir à ses besoins en eau.

“Selon l’agence régulatoire de l’électricité brésilienne, la production hydroélectrique correspond aujourd’hui à 59,5% de la fourniture totale d’énergie au Brésil.”

Et c’est aussi déjà en 2001, en réponse à la crise que le Système National Intégré (SIN), organisme responsable du réseau hydroélectrique sur le territoire brésilien, avait préconisé un certain nombre de réformes allant de la privatisation d’actifs afin de réduire les déficits et favoriser l’investissement, à l’augmentation des capacités de production, ainsi qu’à la promotion au développement des énergies alternatives comme la biomasse, l’énergie solaire ou encore l’éolien. Ces sources d’énergie renouvelable présentent cependant certains inconvénients du fait qu’elles ne soient disponibles que par intermittence, ou de par l’absence de solutions de stockage, ce qui oblige à les consommer au moment où elles sont produites.

La réforme la plus récente impactant le SIN fait son chemin depuis le mois de mai de cette année quand la chambre des députés brésilienne a approuvé l’ouverture du capital d’Eletrobras, la plus grande compagnie publique du secteur de l’énergie au Brésil, donnant ainsi aux acteurs privés la possibilité d’y investir. Le projet est maintenant débattu au Sénat et devrait à priori être approuvé par lui à la fin juin.

Depuis la crise de 2001, les capacités de production d’électricité ont considérablement augmenté. De nouvelles centrales hydroélectriques comme celles de Belo Monte, Jirau et Santo Antônio par exemple ont été ajoutées au réseau national, à un coût environnemental extrêmement élevé, soit dit en passant. De plus et dans un même temps, pour contrer le risque de coupures et de rationnement d’énergie, plusieurs centrales thermoélectriques ont été construites dans les régions les plus gourmandes en consommation.

Aujourd’hui, et bien que le Brésil soit donc bien plus en mesure d’éviter d’éventuelles pannes de courant, la multiplication des centrales de type thermoélectrique a un impact environnemental élevé, faisant augmenter la combustion d’énergie fossile et par extension l’émission de gaz à effet de serre. Il existe actuellement 3180 centrales thermoélectriques en fonctionnement dans le pays, qu’elles soient à gaz, au charbon, au diesel ou à la biomasse, et sont responsables de 21 % de l’électricité consommée chaque année au Brésil.

Néanmoins, les conditions paraissent aujourd’hui favorables à ce que le Brésil décarbonise peu à peu son économie grâce entre autres à ses sources massives d’énergie renouvelable et tout particulièrement à partir de son gigantesque réseau fluvial. Selon l’agence régulatoire de l’électricité brésilienne, la production hydroélectrique correspond aujourd’hui à 59,5% de la fourniture totale d’énergie au Brésil, l’éolien correspond à 9,8%, la biomasse à 8,3%, le gaz naturel à 8,1% alors que d’autres sources comme le solaire, le nucléaire, le charbon et le diesel représentent 9,3% du total. En d’autres termes, avec 83% de son électricité provenant de sources renouvelables, la matrice énergétique brésilienne est l’une des matrices les plus propres et durables au Monde.

Cette année, la gravité de la crise énergétique est le résultat direct de la sécheresse sévissant tout au long de la période, conséquence du phénomène météorologique La Niña : Les températures de l’eau en surface de l’océan pacifique baissent fortement, entraînant une diminution du volume des précipitations dans les régions du Centre-Sud du Brésil.

Si l’on ajoute à cela les risques liés aux aléas du changement climatique dans un futur proche et les problèmes provoqués par une économie constamment déficitaire, les stratégies à tracer représentent un défi complexe à relever pour les autorités du pays.

En 2020, alors que le volume des précipitations était déjà particulièrement faible, le risque de pénurie avait été évité suite au ralentissement massif des activités économiques et de la consommation d’énergie en temps de pandémie de COVID-19, entraînant un recul du PIB brésilien de l’ordre de 4,1%. Malheureusement, l’impact de ces nouvelles sécheresses a frappé le pays au même moment où la production d’intrants pour les campagnes de vaccination contre la COVID-19 s’intensifiait et que l’économie montrait des signes d’amélioration.

La semaine dernière, l’opérateur du système électrique national (ONS) a ordonné la révision de 3180 centrales thermoélectriques appartenant à 40 compagnies et évaluer précisément leur capacité afin de prévenir les risques de coupures et de rationnement d’énergie.

"Si les sécheresses persistent, les conflits pour l’accès à l’eau vont s’intensifier…"

Il n’existe aucune prévision de coupure pour les temps à venir. Cependant, le gouvernement va devoir très vite décider quels seront les secteurs de la société à prioriser dans les régions les plus affectées par la sécheresse. On peut citer par exemple les dizaines de centrales hydroélectriques situées sur le fleuve Parana et ses affluents, dans une région qui est aussi un centre important de la production agricole et industrielle au Brésil. Aujourd’hui, et bien que ce réseau de centrales hydroélectriques ait le potentiel pour générer près de 53% de l’énergie nationale, il ne tourne qu’à 27% de ces capacités.

Afin d'empêcher d’éventuels rationnements dans la région Sud-Est, l’agence régulatoire de l’électricité brésilienne va devoir augmenter les tarifs à la consommation à hauteur de 20% et réduire le débit à la sortie des retenues d’eau, ce qui portera assurément préjudice à d’autres usages. On peut notamment citer le transport fluvial d’ores et déjà menacé sur le Tietê-Paraná, réseau fluvial extrêmement important pour l'acheminement des produits agricoles destinés à l’exportation (rien que pour les céréales, 6 millions de tonnes par an) vers le port de Santos.

Si les sécheresses s’aggravent, les conflits pour l’accès à l’eau vont certainement s’intensifier, que ce soit pour les besoins domestiques ou la production industrielle, l’agriculture ou le transport.

La lutte entre ces différents secteurs promet d’être particulièrement intense.

Coup de projecteur sur le Brésil

Tous les mois, Story Productions propose un coup de projecteur sur le Brésil avec Ricardo Arnt, auteur et journaliste brésilien de plus de 40 ans d’expérience. Ancien rédacteur en chef pour la revue mensuelle Planeta et pour la chaîne de télévision Bandeirantes TV, il a aussi été éditeur pour la revue Exame, le quotidien Folha de São Paulo, mais aussi pour la revue Superinteressante et les sujets à l’international du journal du soir à TV Globo.

Abonnez-vous à notre newsletter et soyez l’un des premiers à la recevoir. Économie, développement durable, écologie, déforestation, Ricardo va au plus près des thèmes d’actualités les plus chauds et vous tient au courant de ce qui compte, toujours avec un pas d’avance sur les gros titres. Vous apporter des idées, vous inspirer à partir du terrain, éclairer ceux qui produisent du contenu TV dans le monde, c’est ce que nous souhaitons avant tout.

Pour en savoir plus, ne manquez pas nos prochains articles et n'hésitez pas à nous envoyer un email à l’adresse

press@storyproductions.com si vous avez des suggestions à nous donner pour les thèmes à venir. Et si bien sûr un sujet abordé ici vous aura particulièrement intéressé, n’hésitez surtout pas à faire appel à nous pour votre prochaine production au Brésil.

Arquives

- Notre tout nouvel espace info pour les producteurs

- Pour l’Amazonie, le point de non retour est ici et maintenant

- Problèmes du passé, problèmes du futur

- La hausse de la déforestation éloigne le Brésil des objectifs fixés

- L’Amazonie sous pression

- Convoitises sur les terres indigènes

- Des chamanes contre le Covid-19

- São Felix do Xingu : champion des émissions de gaz à effet de serre en Amazonie

- Le Brésil fait face aux pires sécheresses et inondations depuis un siècle

Brazil Spotlight archives

Share this story:

Get the latest news straight into your inbox!

Contact Us

Read another story